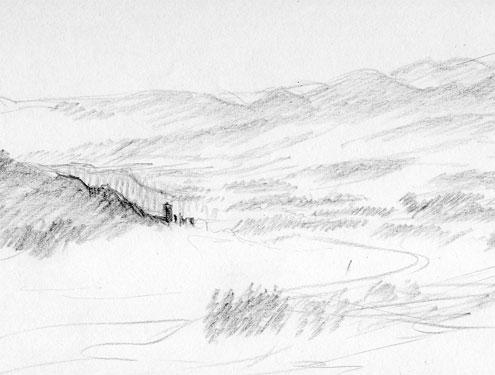

5. Ich schaue über das Land

Mein Blick folgt den Windungen des Flusses und den Straßen, die über das Land führen. Er wandert zwischen den Feldern und ruht im Schatten der Bäume. Er folgt den Ackerfurchen und den Rissen im Felsgestein, gleitet über die Dächer hinweg und verliert sich weit hinten im Blau der Berge.

Wenn ich zeichne, versuche ich zu verstehen, wie all dies miteinander verbunden ist. Ich sehe, wie in jeder Landschaft auf eine ihr eigenen Weise die Dinge miteinander verwoben und verknüpft sind, wie keines ohne das andere sein kann. Zeichnend versuche ich dieses Zu- und Miteinander, dieses Verwobensein der Dinge zu erfassen. Und weiß doch, dass ich es nur von hier und nur jetzt so sehen kann.

Die Tatsache, dass eine Kamera diese Dinge, diese Landschaft schneller und perfekter abbilden kann, als ich es zeichnend jemals vermag, stellt mein Zeichnen nicht in Frage.

Zeichnend denke ich über die mir sichtbare Wirklichkeit nach und versuche gestaltend zu ergründen, was diese Welt in meinem Sehen zusammenhält.

Weil ich Teil dieser mir sichtbaren Welt bin, wende ich zeichnend mich nicht nur den Dingen dieser Welt sondern auch mir selbst zu – diese Welterkundung ist immer auch Selbsterkundung.

So zeigt meine Zeichnung nicht nur, was ich sah, sondern immer auch, wie ich es sah.

Auf diese Weise kläre ich für mich auch mein ‚In-der-Welt-sein’.

Ich zeichne nicht nur von einem bestimmten Standort aus die mir sichtbare Welt, sondern bestimme zeichnend auch meinen Standort in ihr.

Zeichnend verorte ich mich in dieser Welt und finde so mich.